L'Afrique subsaharienne a besoin de s'industrialiser en 15 à 20 ans pour éviter le risque de chaos humanitaire

Selon la Banque Mondiale "pour 2030, les prévisions indiquent que 9 personnes vivant dans l'extrême pauvreté sur 10 vivront en Afrique subsaharienne." Sa population passera d'1 milliard d'habitants à 2 en 2050 puis 4 en 2100. Les politiques actuelles créeront « tout au plus, 100 millions de nouveaux emplois au cours des 20 prochaines années au lieu des 450 millions dont l’Afrique aura besoin ». Un développement panafricain replié sur le continent tel que démagogiquement parfois prôné par l’UA, ne permettrait de tabler que sur 20 ou 30 millions d’emplois en 2 décennies, le plus souvent informels. Mais en l'absence de développement industriel, on peut craindre une famine qui tuerait des centaines de millions d’africains.

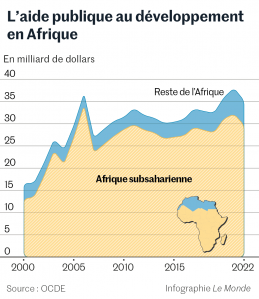

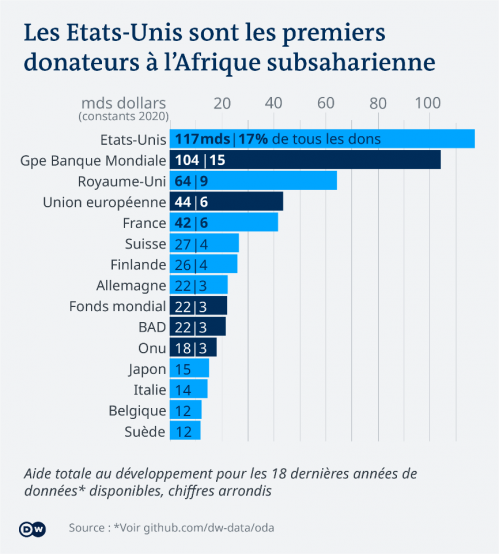

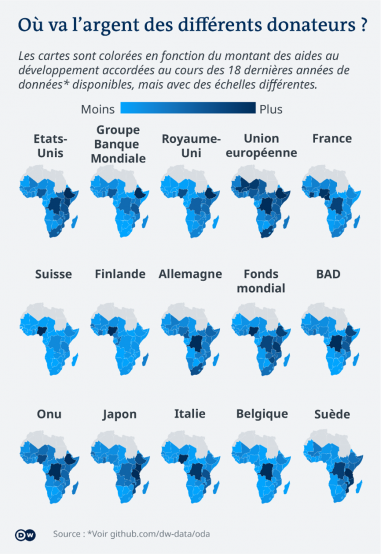

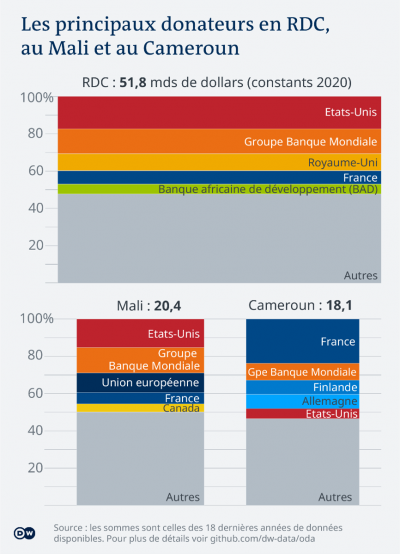

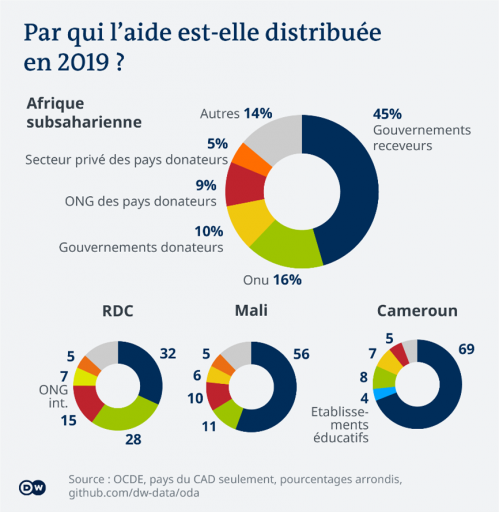

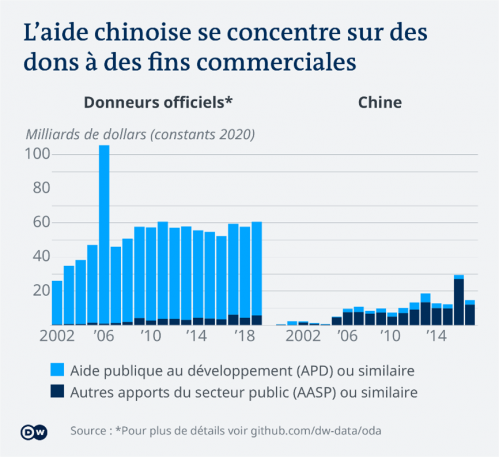

On cherche en vain l’existence en 60 ans, d’un vrai projet qui aurait été susceptible d’industrialiser l’Afrique subsaharienne. Malgré près de 2 000 milliards de dollars d’Aide publique au développement (APD) confiés par les contribuables occidentaux aux agences de développement et États africains, il n'y a pas eu d'industrialisation. Le Plan de Lagos écrit sous la houlette des Nations Unies en avril 1980 et signé par l'Organisation de l'unité africaine (OUA), indigent et bâclé, a été rapidement abandonné. 33 ans plus tard, l'Agenda pour 2063 de l’Union africaine (UA) était créé mais reste au point mort. Celui-ci est devenu depuis 2015, un fac-similé des Objectifs durables de développement (ODD) pensés par l'ONU et le GIEC. Ils régentent et empêchent souvent l'émergence d'une industrie manufacturiére des biens de consommation. Dogmatisme, malthusianisme vert ? Que répondront dans quelques années, ces institutions dont UA, BAD, UE, AFD, ONU, GIEC etc. aux 2 ou 3 milliards d’africains qui les accuseront d'avoir mené une politique en partie responsable d'un chaos humanitaire jamais vu ?

On cherche en vain l’existence en 60 ans, d’un vrai projet qui aurait été susceptible d’industrialiser l’Afrique subsaharienne. Malgré près de 2 000 milliards de dollars d’Aide publique au développement (APD) confiés par les contribuables occidentaux aux agences de développement et États africains, il n'y a pas eu d'industrialisation. Le Plan de Lagos écrit sous la houlette des Nations Unies en avril 1980 et signé par l'Organisation de l'unité africaine (OUA), indigent et bâclé, a été rapidement abandonné. 33 ans plus tard, l'Agenda pour 2063 de l’Union africaine (UA) était créé mais reste au point mort. Celui-ci est devenu depuis 2015, un fac-similé des Objectifs durables de développement (ODD) pensés par l'ONU et le GIEC. Ils régentent et empêchent souvent l'émergence d'une industrie manufacturiére des biens de consommation. Dogmatisme, malthusianisme vert ? Que répondront dans quelques années, ces institutions dont UA, BAD, UE, AFD, ONU, GIEC etc. aux 2 ou 3 milliards d’africains qui les accuseront d'avoir mené une politique en partie responsable d'un chaos humanitaire jamais vu ?

Seule l’industrialisation est de nature à générer le niveau de croissance annuel entre 7 à 12 % indispensable pendant 2 décennies pour créer des centaines de millions d’emplois non informels. L’évolution sociétale induirait une baisse de la démographie et un chaos humanitaire pourrait être évité. Structuré et pragmatique mais aussi d'envergure et de nature à favoriser le developpement d'entreprises locales et le recul de la pauvreté dans les populations, le "Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans" est très certainement en 6 décennies, le 1er projet crédible d’industrialisation de l’Afrique subsaharienne. Francis Journot, le 12/02/2023

Il est crucial que les entreprises subsahariennes plébiscitent le seul programme volontaire et sérieux d'industrialisation

Il est maintenant indispensable que nous démontrions aux investisseurs, institutions financières publiques ou privées mais aussi groupes industriels internationaux, que de nombreuses entreprises d'Afrique subsaharienne sont volontaires et attendent impatiemment la mise en œuvre du "Programme pour l'industrialisation de l'Afrique subsaharienne en moins de 20 ans".

Le scénario en 2040 d’une Afrique subsaharienne qui s’industrialise, profite de 30 glorieuses et devient un nouvel Eldorado

AFP - Le Sommet industriel africain (SIA) s'est tenu à Dakar les lundi 6 et mardi 7 décembre 2040 - L'Union Africaine (UA) et la Banque Africaine de Développement (BAD) comptent parmi les principaux partenaires du programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans depuis sa mise en oeuvre en mai 2024 et se sont félicitées de cette réussite. Selon leur communiqué, les nouveaux échanges, l’activité intérieure avec la multiplication des entreprises, une économie moins informelle et la consommation, ont généré une forte croissance dès 2030. Depuis, la région enregistre un recul constant de l’extrême pauvreté et de la malnutrition. L’instauration d’un salaire minimum régional de production a réduit des conditions de travail proches de l’esclavage. L’implication massive des femmes dont le rôle s'est donc avére déterminant pour l'’économie subsaharienne, a fait chuter le nombre de naissances. Aussi, le choc démographique et humanitaire que la Banque Mondiale avait prédit, ne se produit pas. Les procédés de dessalement de l’eau de mer permettent plus d’accès à l’eau potable. Ces institutions estiment que les prévisions climatiques apocalyptiques ne se sont pas realisées et réaffirment leur volonté de voir des centrales nucléaires remplacer des énergies fossiles. La croissance subsaharienne atteint 12 % en 2040 et augmente le PIB/ habitant dans une Afrique prospère.

AFP - Le Sommet industriel africain (SIA) s'est tenu à Dakar les lundi 6 et mardi 7 décembre 2040 - L'Union Africaine (UA) et la Banque Africaine de Développement (BAD) comptent parmi les principaux partenaires du programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans depuis sa mise en oeuvre en mai 2024 et se sont félicitées de cette réussite. Selon leur communiqué, les nouveaux échanges, l’activité intérieure avec la multiplication des entreprises, une économie moins informelle et la consommation, ont généré une forte croissance dès 2030. Depuis, la région enregistre un recul constant de l’extrême pauvreté et de la malnutrition. L’instauration d’un salaire minimum régional de production a réduit des conditions de travail proches de l’esclavage. L’implication massive des femmes dont le rôle s'est donc avére déterminant pour l'’économie subsaharienne, a fait chuter le nombre de naissances. Aussi, le choc démographique et humanitaire que la Banque Mondiale avait prédit, ne se produit pas. Les procédés de dessalement de l’eau de mer permettent plus d’accès à l’eau potable. Ces institutions estiment que les prévisions climatiques apocalyptiques ne se sont pas realisées et réaffirment leur volonté de voir des centrales nucléaires remplacer des énergies fossiles. La croissance subsaharienne atteint 12 % en 2040 et augmente le PIB/ habitant dans une Afrique prospère.

États-Unis d’Afrique Subsaharienne (EUAS) - United States of Sub-Saharan Africa (USSA)

La création d’une communauté économique homogène d’Etats d’Afrique subsaharienne confrontés à de mêmes problématiques démographiques et de malnutrition, pourrait s'avérer pertinente. Plus économiquement opérationnelle et exécutive que politique et administrative, celle-ci doit aussi avoir l'ambition de s’exonérer d’idéologies pour mieux concilier les impératifs que sont la préservation de l’environnement et l'indispensable industrialisation qui modernisera la région et fera reculer l'extrême pauvreté. Publié le mercredi 26 mars 2025

Etats-Unis d'Afrique Subsaharienne (EUAS) & Programme pour l'industrialisation de l'Afrique subsaharienne

Suppression d’aide publique au développement :

il faudra que le financement soit surtout privé pour l’économie et public pour l’humanitaire

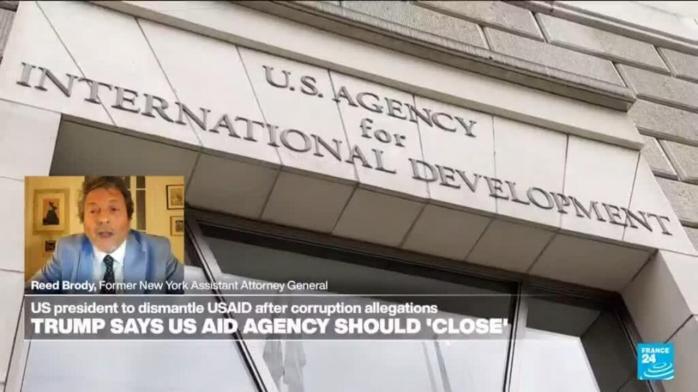

Compte tenu de la suspension de l’aide américaine (USAID) et de la baisse de subventions de l’UE, l’aide publique au développement (APD) devra recentrer son action sur les missions de santé et d’éducation pour céder au privé, la charge plus complexe du développement économique de pays en demande.

Plus de 50 milliards d’euros de baisse de subventions en Afrique au cours des années à venir

Le président Donald Trump a annoncé le démantèlement de l’USAID peu après son investiture. L’absence des ministres américains Marco Rubio et Scott Bessent, respectivement ministre des Affaires étrangères et secrétaire au Trésor, au G20 en février en Afrique du Sud et au somment qui réunissait 530 banques de développement, semble confirmer le désengagement. Mais le premier contributeur mondial qui a dépensé 63.6 milliards de dollars en 2023 n’est pas le seul pays à vouloir réduire son aide publique au développement. La France, l’Allemagne, la Suède, les Pays bas et la Finlande ont diminué leurs budgets d’ADP et pourraient être rejoints par d’autres pays. L’APD collective de l'UE qui atteignait 95,9 milliards d'euros en 2023, pourrait être amputée de 30 à 40 % au cours de années à venir. En Afrique, la suppression de l’USAID représenterait une perte de 20 milliards de dollars de subventions à laquelle s’ajouterait donc plus de 30 milliards d’euros de baisse d’aide européenne.

Vers la fin d’une époque et d’un modèle qui s’appuyait sur la prospérité occidentale

L’UE déplore une croissance atone de 0.8 % sur l’année 2024. Les 30 glorieuses ont pris fin il y a un ½ siècle et la prospérité occidentale de pays réputés riches n’est plus qu’un souvenir. Les populations d’Europe sont maintenant confrontées à des difficultés croissantes : inflation, coûts de l’énergie et du travail qui impactent l’industrie, chômage, recul des services publics et crise du logement avec des centaines de milliers d’enfants, femmes et hommes sans-abri qui dorment chaque nuit dans les froides rues de capitales européennes. Les gouvernements de pays endettés et surveillés de près par le FMI et les agences de notation mais continuant à vivre au-dessus de leurs moyens, devront faire des choix. Aussi est-il peu probable, face au taux de pauvreté qui augmente et au pouvoir d’achat qui recule, que les pays de l’UE (Union européenne) puissent revenir prochainement au niveau antérieur d’APD.

Il faut du privé pour l’économie et du public pour la solidarité

ONG et agences d’aide publique au développement (APD) souhaitent maintenir le modèle actuel et avancent souvent l’argument selon lequel le secteur privé ne peut remplacer le secteur public. Mais par définition, l’aide publique au développement aurait dû être transitoire. S’ils avaient été bien utilisés, les 1 500 milliards de dollars de subventions versés en 60 ans en Afrique subsaharienne auraient permis d’industrialiser et de moderniser les économies de pays capables ensuite d’organiser eux-mêmes et souverainement leurs sociétés et leurs services publics de santé et d’éducation.

Au regard d’un statut public inapproprié et d’une conception idéologique de l’économie, des agences publiques comme l’agence française de développement (AFD), ne peuvent penser et appliquer des schémas d’industrialisation de nature à générer un important développement de pays pauvres. Leur travail devrait maintenant surtout se limiter à des partenariats dans le domaine agricole pour lutter contre la malnutrition, à l’éducation d’enfants et autres actions sanitaires mais sous la tutelle de Bercy.

Après des dizaines d’années perdues et des sommes colossales gaspillées, il faut séparer les deux missions. Aujourd’hui mal nommée, l’aide publique au développement (APD) deviendrait l’aide publique internationale (API) et l’activité du privé revêtirait progressivement la forme de programmes d’industrialisation régionaux structurés et rigoureux quant à la gestion des capitaux. Le programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne et son fonds initieront ce nouveau paradigme.

La réforme doit être une priorité car l’explosion démographique en cours favorise la malnutrition et des conflits au milieu d’une population subsaharienne qui comptera 90 % de l’extrême-pauvreté mondiale en 2030 et 2 milliards d’habitants en 2050. Sans développement significatif au cours des 20 prochaines années, on pourrait craindre un chaos humanitaire qui bouleverserait le monde.

Consultant et entrepreneur, Francis Journot est le fondateur du projet États-Unis d’Afrique subsaharienne et du Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ou Africa Atlantic Axis. Il est aussi l’initiateur d'International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale

Il faut remplacer une aide publique au développement dispendieuse par un modèle privé efficient

La contribution française à l’aide publique au développement (APD) avoisinait 12 à 15 Mrds d’euros lors des dernières années avec une part de dons dans l’aide bilatérale et multilatérale proche de 80 % à laquelle il convient d’ajouter les remises de dettes de prêts. Mais quand la dette française explose, que des services publics sont à l’agonie et que la pauvreté augmente considérablement, la politique d’APD confiée à Agence française de développement (AFD) peut choquer. Aussi faut-il penser un modèle privé capable de mettra fin progressivement à une gabegie d’argent public.

Nouveau siège de l’Agence Française de Développement (AFD) de 50 000 m2 près de la gare d’Austerlitz pour un prix de revient de 18 500 € le m2 de bureau

Pour comparaison, l'emblématique siège de l’ONU à New York qui regroupe l’essentiel des institutions et représente 193 pays, compte 72 000 m2

Une politique d’aide publique au développement (APD) très critiquée depuis 60 ans

Sans toutefois proposer d’alternative autre que sa suppression, des personnalités de tous bords politiques ont dénoncé pendant 6 décennies, l’inefficacité de l’APD. Avant notre sondage réalisé par Opinionway en 2024 qui révélait que 60 % de français contre 38 % pensaient qu’il fallait changer de modèle et notre article dans la Tribune Afrique en 2020 qui préconisait « Le capitalisme pourrait réussir là où l’aide au développement échoue depuis 60 ans », l’agronome René Dumont en 1962 puis les économistes Jean-François Gabas en 1988, Jeffrey Sachs en 1990, William Easterly en 2001 et Dambisa Moyo en 2009 qui blâmaient la méthode. En 2000, le journal Libération publiait l’économiste Stephen Smith « La France saupoudre son aide au développement. Un rapport de l'OCDE critique la dispersion des fonds » et dans le Monde, l’ancien diplomate Laurent Bigot écrivait en 2015 : « L’aide publique au développement n’aide pas l’Afrique ». « L’APD est un business qui fait vivre des dizaines de milliers de fonctionnaires internationaux et nationaux mais aussi une myriade de consultants. Ils ont tous en commun un objectif : ne pas scier la branche sur laquelle ils sont assis et sur laquelle ils vivent grassement. ». L’éditorialiste Jacques Hubert-Rodier prévenait aussi en 2017 dans Les Echos : « L’Afrique doit sortir de l’aide publique au développement ». Par ailleurs, beaucoup d’africains jugent la politique actuelle d’aide publique au développement, néo-colonialiste et humiliante.

Les budgets de l’aide publique au développement votés ces dernières années

Voté par le parlement, le budget de l’aide publique au développement était de 10.3 milliards d’euros en 2018 (0,43% du revenu national brut) puis atteignait 15.1 milliards d’euros en 2022 (0,56 % du RNB) et visait un objectif de 0,7 % du RNB en 2025 inscrit dans la loi de programmation d’août 2021 soit plus de 20 milliards d’euros. L'APD française reculait ensuite à 13,9 milliards d'euros (0.48 % du RNB) en 2023 puis diminuait encore dans les budgets de 2024 et 2025 (0.45 % du RNB). Mais l’objectif de 0.7 % du RNB en 2030 demeure. La part de dons dans l’aide publique au développement bilatérale avoisinait 80 % au cours des dernières années et dépassait 85 % en 2024 hors remises de dettes de prêts.

Les baisses de budgets américains et européens d’APD obligent à penser un autre modèle

Le président Donald Trump a annoncé la fin de l’USAID dès son investiture. L’absence des ministres américains Marco Rubio et Scott Bessent, respectivement ministre des Affaires étrangères et secrétaire au Trésor, au G20 en février en Afrique du Sud et au somment qui réunissait 530 banques de développement, semble confirmer le désengagement. Mais le premier contributeur mondial qui a dépensé 63.6 milliards de dollars en 2023 n’est pas le seul pays à vouloir réduire son aide publique au développement. La France, l’Allemagne, la Suède, les Pays bas et la Finlande ont diminué leurs budgets d’ADP et pourraient être rejoints par d’autres pays. L’APD collective de l'UE qui atteignait 95,9 milliards d'euros en 2023, pourrait être amputée de 30 à 40 % au cours de années à venir. En Afrique, la suppression de l’USAID représenterait une perte de 20 milliards de dollars de subventions à laquelle s’ajouterait plus de 30 milliards d’euros de baisse d’aide européenne.

L’APD échoue depuis 60 ans dans sa mission qui aurait dû procurer une amélioration des conditions de vie et d’autres perspectives que l’immigration. Aussi faut-il la remplacer rapidement par un paradigme plus efficace car l’explosion démographique en cours favorise la malnutrition et des conflits au milieu d’une population subsaharienne qui comptera 90 % de l’extrême-pauvreté mondiale en 2030 et passera de 2 milliards d’habitants en 2050 à 4 en 2100. Sans développement significatif au cours des 20 prochaines années, on pourrait craindre un chaos humanitaire inédit qui bouleverserait le monde.

Un fonds associé à un programme précis et structuré pour éviter la déperdition d’argent public

Peut-être est-il temps de mettre en œuvre un nouveau modèle. La dotation annuelle d’APD bilatérale et multilatérale fournie par les 32 pays du Comité d'aide au développement (CAD) de l’OCDE s’élevait à 224 milliards de dollars en 2023 et le montant des prêts ou dons promis au pays en développement dans le cadre de la COP 29 atteignait 300 milliards de dollars annuels. Il est certain que les pays donateurs qui distribuent, généralement à fonds perdus, l’argent public de leurs contribuables, préfèreraient que leurs capitaux soient préservés et rémunérés par un fonds dédié à un objectif déterminé et structuré comme notre programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne. Les montants placés seraient déductibles de la contribution annuelle d’APD proportionnelle au revenu national brut (RNB) recommandée par l’ONU. Le plan qui favoriserait l’émergence d’entreprises locales et un recul de l’extrême pauvreté, offrirait de surcroit, d’innombrables opportunités aux entreprises françaises et européennes.

Consultant et entrepreneur, Francis Journot est le fondateur du projet États-Unis d’Afrique subsaharienne et du Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ou Africa Atlantic Axis. Il est aussi l’initiateur d'International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale

L’industrialisation et les fonds privés, facteurs privilégiés de l’aide au développement en Afrique ?

L’industrialisation et les fonds privés, facteurs privilégiés de l’aide au développement en Afrique ?

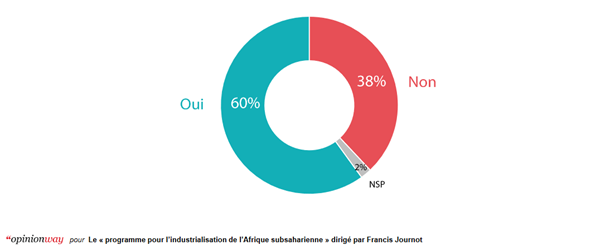

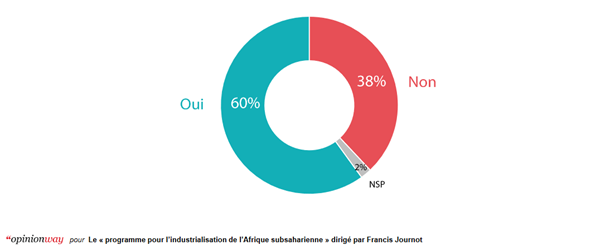

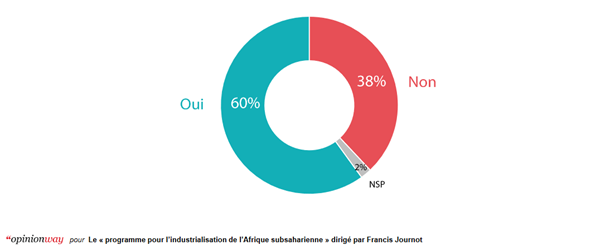

C’est l’idée que défend Francis Journot, fondateur de Africa Atlantic Axis et du programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans et que confirme un sondage mené par Opinion Way selon lequel 60% des Français partagent cette vision. Une façon d’envisager les liens entre les deux continents qui est surtout un changement de paradigme. Avec les opportunités et les limites que cela sous-tend. Par Laurence Bottero

L'industrialisation est-elle une réponse mieux adaptée aux besoins de l'Afrique pour accélérer son développement ? Oui répondent 60% des Français interrogés par Opinion Way sur la question d'une aide publique au développement qui céderait la main à des capitaux privés tournés vers l'industrialisation. Un sujet qui est loin d'être neutre pour un continent considéré comme le levier de croissance mondiale des prochaines années. L'Afrique riche de son potentiel en énergie, en innovation, en capital humain aussi, est très regardée par les investisseurs. Les besoins de Lnancement des infrastructures, propres au développement du continent sont conséquents, à la hauteur des enjeux. Ainsi, la Banque africaine de développement (BAD) a-t-elle injecté 44 milliards de dollars en 7 ans, dédiés aux routes, aéroports, ponts et autres projets ferroviaires. La Banque mondiale, elle, chiffre à 2.400 milliards de dollars par an les besoins des pays africains pour faire face, entre autres, aux défis climatiques

![]()

Selon vous, faut-il remplacer l’aide publique au développement de l’Afrique subsaharienne par un programme d’industrialisation davantage financé par des capitaux privés ?

Ne pas omettre d'étapes

De son côté, la France a consacré en 2022 un budget à l'aide publique au développement pour le monde de l'ordre de 15,9 milliards d'euros. Le 22 février dernier, le gouvernement français a oXcialisé par décret une coupe de 742 millions d'euros dans cette aide publique. Ce qui est de nature à contrarier certains acteurs dont les ONG. Mais l'aide publique n'est pas la seule voie estime Francis Journot. Fondateur de Africa Atlantic Axis, il a développé un programme qui vise l'industrialisation de l'Afrique subsaharienne en moins de 20 ans. Une approche qui vient donc en résonnance avec une aide publique qui, selon lui, n'est pas la bonne réponse aux besoins de cette partie du continent. « Tout est à faire », assure Francis Journot qui voit, par ailleurs, d'un œil assez critique, les tentatives de réindustrualisation en France, estimant que lorsque la désindustrialisation est opérée, il est quasi-impossible de faire machine arrière. Un phénomène qu'il convient de ne pas reproduire donc, justement en ne refaisant pas les erreurs qui ont conduit l'Europe à se battre désormais pour reconstruire son tissu industriel. Francis Journot qui se place du côté de ceux qui plaident pour un développement de l'industrie qui se fait en respectant chaque étape et en n'omettant aucunes d'elles. Les différentes phases d'industrialisation qui sont, dit-il, nécessaire à la montée en puissance des compétences comme du tissu industriel. Passer directement à la case industrie 4.0 ? Surtout pas

« Il est indispensable de passer par les différentes étapes. Cela n'est pas équitable sinon et amènerait à produire des inégalités. Si on supprime une étape, les seules bénéLciaires seraient les startups, ceux qui disposent déjà d'une compétence numérique ». Francis Journot qui, de la même façon, pointe les objectifs de développement durable de l'ONU, les ODD précieusement regardés par de nombreux acteurs africains qui tendent à y correspondre et à y répondre. « Ces objectifs amènent l'Afrique à se priver d'une partie de ses réserves », afirme-t-il

Du besoin de créer des écosystèmes

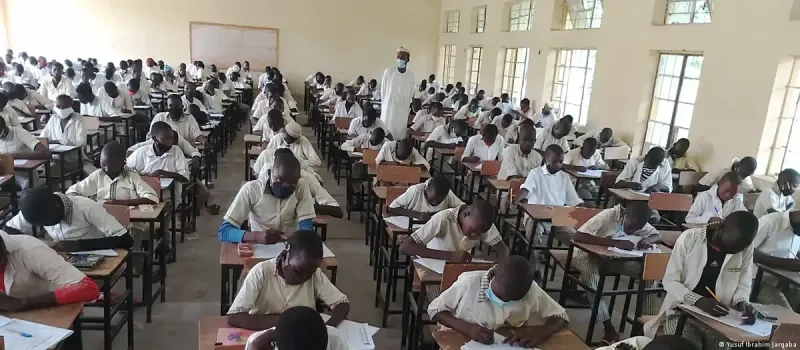

Ce qui « importe alors c'est d'avoir un programme cadre, suffisamment large », pour n'oublier personne. « Le programme d'industrialisation doit fédérer toute l'Afrique », plaide encore Francis Journot, « pour construire une industrie, il faut créer des écosystèmes », ce qui signifie aussi répondre aux besoins en ressources humaines et donc, entre autres, en formation. Une formation qui doit prendre la forme de cycles courts pour embarquer autour des projets et répondre, vite, à ces derniers.

Mais quels segments industriels choisir ? Existe-t-il des secteurs dont il faudrait privilégier le développement et le déploiement ? DiXcile aujourd'hui d'en distinguer certains plutôt que d'autres, « le projet cadre compte avant tout et il est prématuré de rentrer trop dans le détail. Cependant, pour être exact, la nature des industries qui s'implanteront, dépendra surtout des grands donneurs d'ordres internationaux que nous parviendrons à convaincre car ce sont eux qui détiennent technologies, brevets, savoir-faire et marques de commercialisation », note le dirigeant de Africa Atlantic Axis. L'agenda 2063 de l'Union Africaine ne favorise-t-elle pas cette industrialisation souhaitée ? Non, répond Francis Journot, estimant qu'il s'agit davantage de bonnes intentions plutôt qu'une « réelle volonté industrielle ». Quant à l'investissement, c'est là où une partie des fonds privés doit venir suppléer voire supplanter les aides publiques. Des fonds à la vision long termiste autant que possible et géographiquement étendus aussi pour venir nourrir les immenses besoins et l'appétit de croissance. Si changer de paradigme n'est jamais chose aisée, l'Afrique dispose d'un potentiel qui lui donne les moyens d'être ambitieuse. Et l'Afrique est plus que jamais un partenaire de l'Europe qu'il faut privilégier;

Laurence Bottero

Sondage : Comme beaucoup d’africains, 60 % des français estiment qu’il faut changer de politique d’aide au développement

Sondage : Comme beaucoup d’africains, 60 % des français estiment qu’il faut changer de politique d’aide au développement

L’Afrique subsaharienne juge souvent que la politique d’aide publique au développement (APD) dite post-coloniale, menée depuis 60 ans, est inefficace et condescendante. Compte tenu d’un risque de choc démographique et humanitaire qui pourrait affecter la région subsaharienne au cours des années ou décennies à venir, peut-être est-il urgent de penser un modèle plus efficient.

Un programme concret d’industrialisation de l’Afrique subsaharienne réalisé avec de grands acteurs industriels mondiaux et financé par des fonds privés pourrait permettre d’amorcer une industrialisation significative et de construire les infrastructures indispensables. Ce modèle de croissance inclusive générerait à terme la création de nombreuses entreprises locales et les centaines de millions d’emplois dont la Banque mondiale à récemment souligné la carence.

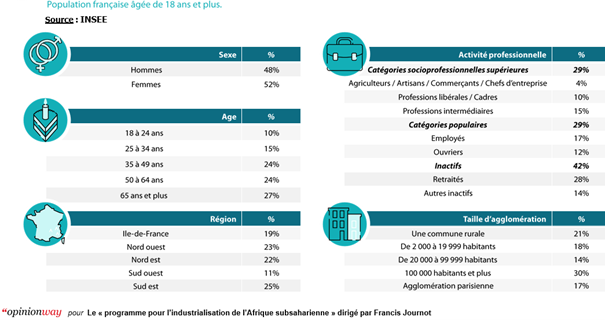

Puisque la France compte parmi les plus gros donateurs d’aide publique au développement et partage depuis longtemps une relation particulière avec l’Afrique, le «Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans » a chargé l’institut d’études OpinionWay d’interroger les français.

![]()

Selon vous, faut-il remplacer l’aide publique au développement de l’Afrique subsaharienne par un programme d’industrialisation davantage financé par des capitaux privés ?

Ainsi le sondage révèle que 60% des Français estiment qu’il faut remplacer l’aide publique au développement de l’Afrique subsaharienne par un programme d’industrialisation concret et davantage financé par des capitaux privés.

Ce modèle de capitalisme inclusif pourrait permettre d’éviter un chaos humanitaire annoncé

La politique d’APD n’a pas permis d’industrialiser ni de développer suffisamment la région ni de juguler l’immigration économique vers l’UE. Celle fuyant l’Afrique de l’ouest a augmenté de 541 % au cours de 2 premiers mois de 2024. Selon la Banque mondiale, « les prévisions pour 2030, indiquent que 9 personnes vivant dans l'extrême pauvreté sur 10 vivront en Afrique subsaharienne. » et les politiques actuelles créeront « tout au plus, 100 millions de nouveaux emplois au cours des 20 prochaines années au lieu des 450 millions dont l’Afrique aura besoin ». Avec 2.1 milliards d’habitants en 2050 en Afrique subsaharienne puis 4 en 2100, des centaines de millions d’habitants pourraient succomber à la faim ou devraient s’exiler.

Selon nos simulations, l’Afrique subsaharienne a besoin d’une croissance annuelle de 8 et 12 % pendant 2 décennies

Populaire auprès de populations et entrepreneurs africains mais aussi de la diaspora et d’une majorité de français, le « Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans » pourrait convaincre des leaders industriels mondiaux de transférer une part de leur production vers l’Afrique subsaharienne. Beaucoup d’entreprises locales verraient le jour et constitueraient de nouveaux écosystèmes. Une gestion scrupuleuse du fonds dédié permettrait de rémunérer les capitaux. L’industrialisation pourrait procurer le niveau de croissance annuel entre 8 et 12 % pendant 2 décennies et les centaines de millions d’emplois non informels dont l’Afrique subsaharienne a besoin. L’évolution sociétale induirait une baisse de la démographie et une catastrophe humanitaire pourrait être évitée. Ce changement de paradigme profiterait aussi aux entreprises et pays européens.

Consultant et entrepreneur, Francis Journot est le fondateur du projet États-Unis d’Afrique subsaharienne et du Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ou Africa Atlantic Axis. Il est aussi l’initiateur d'International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale

L’Afrique subsaharienne peut s’affranchir d’une politique d’aide publique au développement (APD) qui n’a pas réussi à l’industrialiser

La politique d’aide publique au développement (APD) est inefficace en Afrique subsaharienne. Mais un programme d’industrialisation cohérent et doté d’un fonds d’investissement privé, pourrait la remplacer progressivement et ainsi favoriser enfin un développement rapide de la région.

Absence de volonté de développement de l’Afrique subsaharienne ?

L’inefficience de l’aide publique au développement est dénoncée depuis 6 décennies et l’OCDE a aussi pointé du doigt, son saupoudrage et sa dispersion. Déjà, l’agronome René Dumont dans les années 60, les économistes Jean-François Gabas en 1988, Jeffrey Sachs en 1990, William Easterly en 2001 ou Dambisa Moyo en 2009, s’interrogeaient à propos de la méthode de l’APD. En 2015, dans l’article « L’aide publique au développement n’aide pas l’Afrique » publié dans Le Monde Afrique, l’ancien diplomate Laurent Bigot écrivait : « L’APD est un business qui fait vivre des dizaines de milliers de fonctionnaires internationaux et nationaux mais aussi une myriade de consultants. Ils ont tous en commun un objectif : ne pas scier la branche sur laquelle ils sont assis et sur laquelle ils vivent grassement. ». « C’est l’argent de personne. Les bailleurs sortent pourtant ces sommes de la poche de leurs contribuables mais n’ont aucune exigence sur l’utilisation. ».

Mais ce modèle perdure et les Objectifs de développement durable (ODD) imposés par l’ONU depuis 2015, continuent d’aller à l’encontre de l’industrialisation et du développement de l’Afrique subsaharienne. En édictant une politique dogmatique suivie par des États et organismes africains, les institutions internationales jouent avec le feu. L’extrême pauvreté et la malnutrition associées à l’explosion démographique en cours, favorisent une montée du terrorisme et de l’instabilité politique. Elles génèrent aujourd’hui immigration massive vers l’UE et drames humains dans la méditerranée.

Il est maintenant urgent de changer de paradigme

Selon la Banque mondiale, les politiques actuelles créeront « tout au plus, 100 millions de nouveaux emplois au cours des 20 prochaines années au lieu des 450 millions dont l’Afrique aura besoin ». Aussi les prévisions démographiques et indices de pauvreté de l’Afrique subsaharienne font craindre avant 20 ou 30 ans, un chaos humanitaire d’une telle ampleur qu’il serait ingérable. Aussi l’Afrique Subsaharienne doit se développer très rapidement. Mais lorsqu’on sait que l’industrialisation européenne a nécessité plusieurs siècles de savoir-faire et que la Chine a bénéficié de l’aide occidentale sans laquelle elle figurerait encore parmi les pays les plus pauvres, il apparait alors évident que l’Afrique subsaharienne ne pourra pas s’industrialiser de façon autonome en quelques années.

Les annonces d’investissement de milliards d’euros dans de multiples projets sans cohérence d’ensemble, se succèdent au cours d’innombrables forums africains ou internationaux mais sans une méthodologie efficiente, les capitaux ne viendront pas ou seront le plus souvent gaspillés. Pour exemple, l’Agenda Africain pour 2063 de l’Union Africaine (UA) n’a jamais décollé depuis 10 ans à l’instar du Plan de Lagos de 1980 de l’Organisation de l’Union Africaine (OUA) qui s’était aussi enlisé. Même en l’hypothèse très improbable où le plan de l’UA produirait des résultats à l’approche de 2063, combien de centaines de millions d’africains, d’ici cet horizon, subiront l’extrême pauvreté ou succomberont à la faim ? Les jeunes entrepreneurs qui ont aujourd’hui 35 ou 40 ans, auront vieilli de 40 années et seront alors âgés de 75 ou 80 ans ! Les objectifs sont lointains alors que le temps presse.

Un fonds privé qui abonderait le programme au lieu d’une APD financée par des contribuables

Le fonds d’investissement dédié au « programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans » servirait, à moyen et long terme, une rémunération des capitaux qui certes, ne rivaliserait pas avec celle des produits financiers les plus performants mais séduirait néanmoins des pays, investisseurs institutionnels et privés soucieux d’afficher des valeurs de RSE et d’inclusivité tout en préservant leurs investissements dans un fonds à la gestion sérieuse et prudente. Ainsi que mon dernier article dans la Tribune Afrique l’expliquait, « Pour amorcer la réussite de l'Afrique subsaharienne, il faut un programme d’industrialisation de 1 000 milliards d'euros en 20 ans ». Le montant qui peut sembler considérable, doit être à la hauteur du défi en termes d’emplois mais aussi en matière de fourniture de biens de consommation nécessaires pour une population subsaharienne dont le nombre devrait atteindre 2 milliards d’habitants en 2050 et 4 en 2100.

Il sera pour cela indispensable que la création des nouveaux outils de production industrielle ou agricole financés, ne soit guère anarchique et s’inscrive dans un processus encadré. Ainsi, les productions qui constitueront des écosystèmes locaux complets ou s’inséreront dans des chaines de valeur mondiales, permettront de multiplier les effets positifs de chaque euro investi. Pour dégager les marges bénéficiaires suffisantes qui participeront de la viabilité du fonds, Il faudra, de la production à la commercialisation, souvent user d’un modèle économique d’intégration verticale. Compte tenu de l’ampleur de la tâche et afin de renforcer le fonds en attendant que le programme produise ses effets, Il nous faudra néanmoins aussi intégrer des placements externes.

D’États africains dépendants et pauvres à partenaires économiques prospères

Aujourd’hui, bon nombre d’africains jugent que le recours à l’Aide au développement, renvoie au monde, une image de pays assistés qui décrédibilise ses forces vives. Mais à l’inverse, car la différence est fondamentale, la relation entretenue avec les Etats africains dans le cadre de la mission coordonnée du cabinet de gestion, du programme et de son fonds, s’apparentera à un rapport entre partenaires ou, bien que le financement provienne souvent d’investisseurs extérieurs, de prestataire avec des clients.

L’Afrique subsaharienne est plurielle et il faut un paradigme qui fédère ses populations. Il permettrait de rompre progressivement avec un modèle d’APD, qui, bien qu’ayant bénéficié de 2000 milliards de dollars en 60 ans, est dépassé et ne profite qu’a quelques-uns tandis que de nombreux autres restent dans l’extrême pauvreté et continuent de lutter contre la faim. Aussi s’avère-il certain, après les projets idéologiques écrits par des institutions internationales, que notre programme qui s’adresse davantage aux entrepreneurs africains volontaires et aux populations, constitue le premier vrai projet d’envergure et crédible. Il faut maintenant que l’Afrique subsaharienne le fasse sien en le plébiscitant.

Francis Journot est consultant et entrepreneur. Il dirige le Programme industrialisation Afrique subsaharienne ainsi que le Plan de régionalisation de production Europe Afrique et Africa Atlantic Axis. Il fait de la recherche dans le cadre d’International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale

60% des Français estiment qu’il faut remplacer l’aide publique au développement de l’Afrique subsaharienne par un programme d’industrialisation concret et davantage financé par des capitaux privés.

![]()

Selon vous, faut-il remplacer l’aide publique au développement de l’Afrique subsaharienne par un programme d’industrialisation davantage financé par des capitaux privés ?

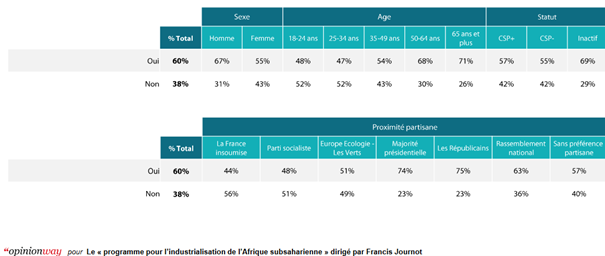

L’analyse de l’institut de sondage opinionwway

Avec une contribution de 15,9 milliards de dollars en 2022, la France compte parmi les premiers donateurs d’aide publique au développement dans le monde et le montant annuel total versé par la communauté mondiale à des pays d’Afrique subsaharienne, est proche de 30 milliards de dollars (Source OCDE). Interrogés sur l’hypothèse d’un remplacement des aides publiques par un programme d’industrialisation plus ouvert aux capitaux privés, une majorité des interviewés exprime son soutien.

60 % des français sont favorables à ce changement de paradigme, contre 38% ne souhaitant pas voir l’aide publique au développement de l’Afrique subsaharienne être remplacée par des programmes davantage financés par des fonds privés. Le soutien à cette proposition est minoritaire chez les jeunes générations (47% des moins de 35 ans contre 52% qui s’y opposent). Mais il s’accroit chez les générations plus âgées : 54% chez les personnes âgées de 35 à 49 ans, 68% chez les 50-64 ans et 71% pour les séniors âgés de 65 ans et plus.

Quel que soit le niveau de revenus, une majorité des français se prononce en faveur d’un remplacement des aides publiques au développement par un programme donnant une plus grande place au secteur privé. Le soutien est tout de même plus fort dans les foyers les plus aisés financièrement. Il s’établit à 56% parmi les français dont le foyer gagne moins de 1 000 € par mois et grimpe à 69% au sein des foyers gagnant 3 500€ net par mois ou plus. Les préférences politiques constituent le critère produisant les différences les plus importantes sur la question posée.

Le soutien à la mesure proposée est particulièrement fort auprès des sympathisants de la majorité présidentielle (74%) et des républicains (75%). Il reste également nettement majoritaire chez ceux du Rassemblement national (63%) et parmi les français n’exprimant aucune préférence partisane (57%). L’opinion sur la mesure est moins positive chez les sympathisants de gauche, souvent plus attachés aux programmes publics. Mais une proportion importante d’entre eux sont favorables à la mesure : c’est le cas de 44% des sympathisants insoumis, 48% des socialistes et même 51% des écologistes.

Il faut un programme d’industrialisation de 1 000 milliards d’euros sur 20 ans pour éviter un chaos humain en Afrique subsaharienne

Il faut un programme d’industrialisation de 1 000 milliards d’euros sur 20 ans pour éviter un chaos humain en Afrique subsaharienne

Selon la Banque mondiale, les politiques actuelles créeront « tout au plus, 100 millions de nouveaux emplois au cours des 20 prochaines années au lieu des 450 millions dont l’Afrique aura besoin » alors que la population subsaharienne pourrait compter 2 milliards d’habitants en 2050 et doubler en 2100. Aussi faut-il un programme doté d’un fonds privé à la hauteur du défi afin d’éviter le pire.

Comment un programme d’industrialisation de 1 000 Mrds d’euros sur 20 ans pourrait être mis en œuvre

Après plusieurs années de recherche économique et financière ainsi qu’une vingtaine d’articles publiés dans la presse, le programme pour l’industrialisation de l’Afrique Subsaharienne en moine de 20 ans semble, en matière de développement de l’Afrique subsaharienne, s’imposer en tant que principale proposition crédible face à la politique d’’Aide publique au développement (APD) qui a échoué ou à l’Agenda 2063 de l’UA qui n’a guère progressé. Le programme se déclinerait ainsi :

300 milliards d’euros pour créer 100 zones d’activités industrielles et commerciales modernes de diverses tailles, évolutives et sécurisées, reparties dans une quarantaine de pays dont les occupants, entreprises étrangères ou locales s’acquitteront ensuite des loyers et services auprès du fonds de gestion. Afin de construire des lieux de vie, autonomes et moins énergivores, des activités agricoles dans des périmètres de seulement quelques dizaines de kilomètres, complèteront ces écosystèmes.

400 milliards d’euros pour des prêts aux entreprises locales et étrangères et participations dans des projets à haut potentiel. Il nous faudra néanmoins, adosser le fonds à des investissements extérieurs et mécanismes de compensation pour satisfaire à des impératifs de rentabilité et de stabilité.

300 milliards d’euros pour ériger 100 villes nouvelles écologiques, peu distantes des 100 zones d’activités industrielles et commerciales. Elles accueilleront à terme, 150/200 millions d’habitants dont familles de travailleurs qui bénéficieront d’infrastructures d’énergies, transport, éducation, santé etc.

Un fonds d’investissement dédié et répondant à des règles de gestion sérieuse et prudente

Pays donateurs d’aide publique au développement (APD) ainsi qu’investisseurs institutionnels et privés pourraient considérer la potentielle efficience d’un capitalisme intelligent et abonder le fonds dédié au Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans.

Ce nouveau mode de contribution au développement servirait une rémunération des fonds investis chaque an et son mécanisme financier favoriserait un essor rapide de la région subsaharienne. Certes, la rémunération des capitaux ne rivaliserait pas avec celle des produits financiers les plus performants mais séduirait néanmoins des investisseurs soucieux d’afficher des valeurs de RSE et d’inclusivité tout en préservant leurs investissements dans un fonds à la gestion sérieuse et prudente.

La création des nouveaux outils de production industrielle ou agricole financés, ne serait guère anarchique et s’inscrirait dans un processus encadré. Ainsi, les productions qui constitueront des écosystèmes locaux complets ou s’inséreront dans des chaines de valeur mondiales, multiplieront les effets positifs de chaque euro investi. Pour dégager les marges bénéficiaires suffisantes qui participeront de la viabilité du fonds, nous userons souvent, de la production à la commercialisation, d’un modèle économique d’intégration verticale qui valorisera mieux des richesses locales. Nous devrons parfois intégrer des placements externes en attendant que le programme produise ses effets.

Il est crucial que l’Afrique subsaharienne soutienne ce projet d’intérêt général pour les populations

Aussi faut-il que l’Afrique subsaharienne se mobilise en faveur de ce projet d’intérêt général pour les populations Il pourrait s’avérer à la hauteur du challenge en termes d’emplois mais aussi en matière de fourniture de biens de consommation nécessaires. Nos propositions sont bienveillamment accueillies par un nombre croissant de subsahariens et membres de la diaspora. Un plébiscite du programme et une implication des entrepreneurs africains, seront de nature à convaincre davantage de pays, d’investisseurs institutionnels et privés ainsi que de grandes entreprises internationales, de s’associer à cet ambitieux et noble défi pour l’Afrique subsaharienne.

Consultant et entrepreneur, Francis Journot est le fondateur du projet États-Unis d’Afrique subsaharienne et du Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ou Africa Atlantic Axis. Il est aussi l’initiateur d'International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale

Immigration : La France et l’UE seront de plus en plus débordées si elles ne changent pas l’aide au développement de l’Afrique subsaharienne

L'explosion démographique africaine génère de la pauvreté et un exil croissant vers l’UE. Mais derrière le rêve européen, la France et d’autres pays de l’UE, déplorent une croissance atone ainsi qu’un manque d’emplois et de logements pour accueillir les migrants. Aussi est-il temps de remplacer un modèle d’aide au développement (APD) de l’Afrique subsaharienne qui échoue depuis 60 ans.

Une politique migratoire prétendument humaniste qui déracine, précarise et tue

De nombreuses ONG et institutions subventionnées ainsi que des personnalités politiques qui militent pour une immigration inconditionnelle, entretiennent le leurre d’une France riche et prospère, capable d’accueillir tous les migrants et de leur procurer logement, travail, aides sociales et vie confortable.

On peut penser qu’ils sont aussi coupables que les passeurs qui procurent ensuite des embarcations mortelles ou que ceux qui précipitent les plus fragiles vers des réseaux criminels, la prostitution, la drogue et la mort. Il est permis de douter que les familles qui envoient leurs jeunes vers l’UE, sachent que ceux-ci seront souvent instrumentalisés par des ONG et erreront entre tentes des froids trottoirs parisiens et hébergements d’urgence submergés avant de sombrer dans le crack et la délinquance.

La diaspora et de nombreux entrepreneurs veulent développer l’Afrique

Prôner l’immigration en tant que seul avenir possible pour les jeunes africains en excluant ainsi des perspectives et une capacité africaine à développer le continent, relève de la condescendance voire d’une forme de racisme. Le dessein de priver l’Afrique de forces vives et de créer du sous-prolétariat dans l’UE, apparait tout aussi cynique. La diaspora et de nombreux entrepreneurs ambitieux veulent développer l’Afrique. Il faut agir en amont de l’exil de populations en leur fournissant outils et moyens adéquats.

Selon l’étude « Les français et l’aide au développement en Afrique subsaharienne » réalisée par l’institut OpinionWay pour le Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne, « 60 % des français pensent qu’il faut remplacer l’aide publique au développement de l’Afrique subsaharienne par un programme d’industrialisation davantage financé par des capitaux privés »

L’UE mène une politique hasardeuse

La politique européenne en faveur d’une immigration de travail n’a pas ensuite capacité à réguler le volume des flux d’immigration légale ou clandestine. Ainsi, plusieurs dizaines de milliers de malheureux ont déjà péri dans la méditerranée ou dans le désert du Sahara mais ceux qui franchissent ces obstacles ne bénéficient pas pour autant de l’accueil à bras ouverts que l’UE leur avaient fait espérer. L’entretien d’un rêve européen encourage une immigration exponentielle. Le nombre de migrants illégaux en provenance d’Afrique de l’ouest a augmenté de 541 % au cours de 2 premiers mois de 2024. Avec 90 % de l’extrême pauvreté mondiale concentrée en Afrique subsaharienne prévue en 2030 parmi une population qui comptera 2 milliards d’habitants en 2050, chacun comprendra que plusieurs dizaines de millions d’africains voudront chaque année s’exiler dans les pays les plus socialement protecteurs.

Mais la France que les migrants découvrent à leur arrivée, compte déjà 400 000 sans-abris, 4 millions de mal logés, 2.5 millions de demandeurs de logements sociaux, d’innombrables squats et campements sauvages etc. Au rythme des nouveaux arrivants et de la pénurie, les loyers flambent et un simple accident de la vie peut maintenant obliger des femmes, enfants et hommes parfois malades, âgés ou handicapés à dormir dans la rue et souvent succomber au froid et à la maladie. 300/500 000 migrants arrivent en France chaque année mais les systèmes de protection sociale s’affaiblissent. Les fragiles économies européennes surendettées ne peuvent intégrer qu’une faible part des exilés.

La France n’est plus le géant économique des 30 glorieuses, créateur de millions d’emplois industriels

Dans la France désindustrialisée, le déficit commercial augmente constamment. La croissance est atone et la dette atteint maintenant 3100 Mrds d’euros. Le chiffre du chômage et de son halo, des radiés et non-inscrits ou non indemnisés, NEET, allocataires du RSA etc., dépasse 10 millions. Le montant de prestations sociales en hausse constante, avoisine 800 milliards d’euros. Avec environ 1/3 du PIB et 50 % de la dépense publique, la France est le pays européen qui consacre le plus aux dépenses sociales mais des services publics sont sous l’eau. Aujourd’hui, les services sociaux accueillent souvent la 3eme génération d’allocataires au sein de familles d’origine française ou étrangère qui ont d’abord bénéficié du RMI entré en vigueur en 1988. Au lieu de reconsidérer des règles de libre-échange qui accéléraient les délocalisations, Mitterrand et son gouvernement avaient fait le choix de la désindustrialisation et de l’assistanat. La création des Restos du cœurs en 1985 symbolise une résignation à la paupérisation.

Structure démographique, chômage et inactivité, le coût sera intenable pour la France

Nul ne peut nier le bénéfice de l’immigration pendant les 30 glorieuses. Chaque poste industriel engendrait ensuite plusieurs autres emplois indirects et induits. Mais l’économie maintenant basée sur la consommation et les services souvent payés avec des aides sociales, crée peu d’emplois pérennes et rémunérateurs. Avec des secteurs primaire et secondaire qui reculent en France depuis 40 ans et un emploi tertiaire grignoté par l’IA, le nombre d’inactifs ne pourra qu’augmenter fortement. Selon l’observatoire des inégalités, les migrants africains ont un « risque près de deux fois plus élevé d’être sans emploi que les personnes sans histoire migratoire ». Il est donc certain qu’une forte part de ceux-ci grossira les rangs des 10 millions de demandeurs d’emplois et plus largement, des individus de toutes origines qui travailleront peu ou jamais.

L’augmentation du nombre d’inactifs serait probablement supérieure à 100 000/an soit 1 million de plus par décennie ou 5 en un ½ siècle. On sait, en fonction du statut familial, âge, état de santé etc., qu’un inactif, français ou étranger, peut coûter à la collectivité en fourchette basse, 12/20 000 € par an et en fourchette haute 30/50 000 €. Lorsque l’inactivité est permanente tout au long d’une existence, le coût pour la collectivité peut excéder 1.5/2.5 millions d’euros. Consommateurs des services publics, les inactifs ne génèrent pas ou ne s’acquittent pas non plus ou peu, d’une part fiscale et de cotisations sociales que l’on peut situer à plus d’un million d’euros par travailleur à l’échelle d’une vie. Chaque nouveau million d’inactifs pourrait coûter ou aggraver les déficits publics de 2 500 à 3 000 milliards d’euros sur 7/8 décennies. Aucune économie structurée ne pourrait survivre à un tel déséquilibre. Les systèmes de protection sociale voleraient en éclats. La pauvreté croissante impacterait lourdement les populations dont de récentes générations issues de l’immigration qui seraient parmi les plus exposées.

Seule un important programme d’industrialisation de l’Afrique subsaharienne peut réduire l’extrême pauvreté et l’exil massif

L’absence de développement industriel n’est pas due à un manque de capitaux. Il convient plutôt de pointer l’inefficience d’une méthode en silo et d’un manque de volonté. Avec un budget de 16.9 Mrds d’euros en 2023 qui devrait passer à 21.4 Mrds en 2025 (source Sénat) dont une part importante consacrée à l’Afrique, la France est le 4eme donateur mondial d’aide publique au développement. Le montant total d’APD mondiale versée à l’Afrique subsaharienne avoisine 30 Mrds de dollars par an.

Aussi un programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans, doté d’un fonds d’investissement de 1 000 Mrds sur 2 décennies, abondé par des capitaux surtout privés mais aussi publics internationaux, pourrait réussir là où la politique mondiale d’APD échoue depuis 60 ans. Par ailleurs, le fonds pourrait rémunérer des capitaux publics aujourd’hui versés sans retour par l’État français et l’Union européenne au titre de l’aide publique au développement.

Consultant et entrepreneur, Francis Journot est le fondateur du projet États-Unis d’Afrique subsaharienne et du Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ou Africa Atlantic Axis. Il est aussi l’initiateur d'International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale

"Notre programme d’industrialisation de 1000 milliards d’euros en 20 ans, amorcera la réussite de l’Afrique subsaharienne"

La plupart des africains ne croient plus aux promesses des gouvernements et institutions internationales. L’Agenda africain 2063 ne décolle pas. L’Aide publique au développement (APD) jugée condescendante voire post colonialiste, échoue depuis 60 ans et une pensée idéologique sclérose le développement. Tant qu’il n’y aura pas de projet global sécurisé et non dogmatique, capitaux et industries ne viendront pas. Par Francis Journot.

Un modèle de capitalisme intelligent qui réduira l’extrême pauvreté et la malnutrition

J’écrivais en 2020 dans la Tribune Afrique : "Afrique subsaharienne : le capitalisme pourrait réussir là où l’aide publique au développement (APD) échoue depuis 60 ans". Aussi, la création d’un fonds d’investissements, outil de financement et de mise en œuvre du programme, doté de 1 000 Mrds d’euros en 20 ans, abondé par la France, l’UE et des institutions financières, permettra de mener à bien le premier projet volontaire et crédible pour l’industrialisation et le développement de l’Afrique subsaharienne.

La répartition, bien que variable, des besoins en financement sur 20 ans se présenterait ainsi :

- 300 milliards d’euros pour financer la création de 100 zones d’activités industrielles et commerciales modernes de différentes tailles, évolutives et sécurisées, réparties dans une quarantaine de pays dont les occupants, entreprises étrangères ou locales s’acquitteront ensuite des loyers et services auprès du fonds de gestion. Afin de créer des lieux de vie, autonomes et moins énergivores, des activités agricoles dans des périmètres de seulement quelques dizaines de kilomètres, complèteront ces écosystèmes.

- 400 milliards seront consacrés à des prêts aux entreprises locales et étrangères ainsi qu’a des participations dans des projets à haut potentiel. Il nous faudra néanmoins, adosser le fonds à des investissements extérieurs et mécanismes de compensation pour satisfaire à des impératifs de rentabilité et de stabilité.

- 300 milliards d’euros pour ériger 100 villes nouvelles écologiques, à distances raisonnables des 100 zones d’activités industrielles et commerciales. Elles accueilleront à terme, 150/200 millions d’habitants dont familles de travailleurs qui bénéficieront d’infrastructures énergétiques, transport, éducation, santé etc.

L’une des activités déterminantes de notre cabinet de stratégie et de conduite du "Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans", consistera à aller nous-mêmes démarcher et convaincre en France et à travers le monde, schémas de process de production à la main et projections financières à l’appui, les plus grandes entreprises qui produisent aujourd’hui surtout en Chine, d’inclure l’Afrique subsaharienne dans leurs étapes de chaînes de valeur mondiales (CVM).

Le développement d’activités industrielles et commerciales qui seront de moins en moins informelles, offrira de nouvelles ressources fiscales. La capacité d’un Etat à lever de l’impôt est l’un des critères sur lesquels s’appuient les institutions financières. Aussi, les Etats pourront emprunter aux banques, au fil du développement, pour racheter des infrastructures ou investir aux côtés de notre fonds.

Le programme pourrait faire économiser à la France, plus de 1 500 milliards d’euro en 20 ans

Il est peu certain que la France ait le choix. Son destin et celui de pays d’Afrique francophone sont liés. Sans industrialisation ni développement de la région et sous le poids de la démographie subsaharienne, une immigration exponentielle qui fuira l’extrême pauvreté et la faim, submergera l’hexagone et fera voler en éclats son modèle social. Ma tribune dans Le Figaro prévenait : "Si l'Europe n'aide pas l'Afrique subsaharienne à s'industrialiser, l'immigration explosera". L’APD française approche 16 Mrds d’euros pour le monde en 2022 et dépassera, avec l’objectif de 0.7 % du PIB, 20 Mrds en 2025. Elle doublera ou triplera si un chaos humanitaire touchant 1 milliard d’africains se produit lors de la prochaine décennie.

Aussi, notre programme pourrait faire économiser à la France, si l’on compte les éventuels coûts liés à aux phénomènes, connexes, directs ou indirects ainsi que l’économie générée par l’abandon progressif de la politique d’Aide publique au développement, plus de 1500 Mrds d’euros en 20 ans.

Pourquoi l’UE et des institutions financières accepteront aussi d’abonder notre fonds

Certes, le besoin total en financement de 1 000 Mrds d’euros en 20 ans peut sembler considérable. Il faut cependant considérer que le projet concerne une quarantaine de pays et profitera aussi à l’ensemble du continent africain. Lorsque l’on compare cet investissement mondial annuel de 50 Mrds d’euros au montant de 2 400 Mrds de dollars par an préconisé par la COP 27 pour aider les pays du Sud et « changer le climat » soit près de 50 fois plus élevé ou aux 27 000 Mrds d’euros d’ici 2030 réclamés par l’ONG Oxfam, il apparait évident que les investisseurs, pays développés et institutions multilatérales, visés pour mettre la main à la poche, préfèreront investir dans notre programme transparent et sérieux dont le fonds d’investissement servira en plus à terme, une rémunération des capitaux investis. L’UE dépense 80 milliards d’euros d’APD en 2023 mais la méthode semble désordonnée. En 2016, Bruxelles avait envisagé un financement de 1000 Mrds d’euros mais faute de plan structuré, avait dû renoncer.

Des marchés financiers qui peinent, dans un environnement instable, parfois à trouver des placements pour abriter les milliers de milliards d’euros qui leurs sont confiés, complèteront les apports. Au moment où chaque investissement doit se parer de RSE et d’inclusivité, un programme de développement et son fonds d’investissement, susceptibles de sauver à terme, de la malnutrition, du chaos humanitaire et de la mort, plusieurs centaines de millions d’africains mais dont la méthodologie d’investissement serait conforme aux exigences de sécurité et de rémunération des capitaux, séduiront la finance internationale.

L’enjeu géopolitique et géostratégique n’échappera pas non plus au gouvernement américain qui craint la montée en puissance de la Chine et sa mainmise sur les terres rares du numérique. Le volet Africa Atlantic Axis ouvrira une nouvelle voie. De même, on voit mal comment, à moins de vouloir maintenir l’Afrique subsaharienne dans sa situation pour des raisons idéologiques, l’ONU et la Banque mondiale, l’UA, la BAD et autres institutions, pourraient refuser d’adhérer à l’unique plan concret et d’envergure depuis 60 ans, de nature à réduire l’extrême pauvreté et la faim dans la région subsaharienne.

Mais sans protection des sites industriels et des personnels ainsi que de leurs familles, capitaux et entreprises n’afflueraient pas. Le volet sécurité occupe donc une place conséquente. Les pays africains signataires fourniront des effectifs. Leur formation et rémunération sont budgétées dans le programme.

La construction confiée à des entreprises expertes qui préserveront au mieux la faune et la flore

Des entreprises expertes en environnement apporteront leur excellence dans ce projet innovant qui placera la préservation de la faune et de la flore au premier rang de ses préoccupations. La pollution de l'air élevée dans les villes africaines, est la 2ème cause de décès prématuré après la malnutrition. Aussi nous demanderons à de grands groupes automobiles de construire, en partenariat avec de nouvelles entreprises locales qui créeront de nombreux emplois, des modèles de bus et de voitures, abordables, adaptés et peu consommateurs en carburants, hybrides et électriques. Ils remplaceraient progressivement une flotte aux émanations mortelles. L’industrialisation africaine et de nouveaux échanges pourraient permettre de redynamiser l’économie de la France et d’autres pays en panne de croissance.

Une jeunesse africaine entreprenante vivant en Afrique et une diaspora souvent diplômée et attachée à sa double culture, déçues par les politiques passées, manifestent un intérêt croissant à l’égard de notre "programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans". Un large plébiscite de celui-ci facilitera sa réalisation. Car il nous faut ensemble, tenter de faire mentir des prévisions de concentration en Afrique subsaharienne, de 90 % de l’extrême pauvreté mondiale en 2030 dans un contexte démographique de doublement de population et de possible chaos humanitaire sans précèdent. L’Afrique subsaharienne dispose de la possibilité et du pouvoir de s’offrir un nouveau destin.

Consultant et entrepreneur, Francis Journot est le fondateur du projet États-Unis d’Afrique subsaharienne et du Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ou Africa Atlantic Axis. Il est aussi l’initiateur d'International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale

Echange entre le président de l’Association de formation ELIT Mohamed Cissouma et Francis Journot

L'association ELIT

Mohamed Cissouma: Monsieur Journot, je viens de lire votre tribune "Pour amorcer la réussite de l'Afrique subsaharienne, il faut un programme d'industrialisation de 1 000 milliards d'euros en 20 ans". Je la trouve extrêmement pertinente et très pratique. Un article qui donne espoir sur la vision et la méthodologie qui peuvent amener notre Afrique vers une industrialisation durable et inclusive.

Les questions que je me pose à l’instant : 1. Comment vous incluez la partie éducation dans votre stratégie ? Les industries doivent être accompagnées par des compétences locales bien formées. 2. Comment vous incluez les organisations étatiques comme l’Union africaine et les gouvernements dans votre stratégie ? L’UA a par exemple un programme d’industrialisation de l’Afrique à l’horizon 2063. 3. Comment ensemble, on peut créer une synergie (ELIT, la diaspora) pour non seulement, vulgariser cette culture de l’industrialisation en Afrique, mais aussi être l’inertie qui apportera cette cinétique de l’industrialisation auprès de nos états ?

Comment vous incluez la partie éducation dans votre stratégie ? Les industries doivent être accompagnées par des compétences locales bien formées

Francis Journot : Le programme prévoit l’éducation dans le cadre des villes nouvelles mais soutiendra aussi des écoles locales et en créera d’autres. Pour le volet formation, chaque cas, en fonction de la nature du produit industriel sera évidemment diffèrent. Plus généralement, au fur et à mesure que des entreprises accepteront d’implanter des productions, nous parerons au plus pressé et élaborerons avec elles, en collaboration avec des écoles techniques ainsi que des contremaitres et ingénieurs d’entreprises, des formats courts et concrets de programmes adaptés au niveau des nouveaux employés tout en leur inculquant un enseignement plus théorique et des principes de base qui leur permettront de mieux évoluer ensuite. Nous ferons souvent venir des professionnels étrangers pour former sur sites industriels et créer des ateliers de formation qui deviendront, au fil de l’évolution, des écoles techniques enseignant des cycles complets. Néanmoins, certaines entreprises possèdent toutes les ressources nécessaires en interne et pourvoiront à la formation de leurs ouvriers. Nous pourrions avoir parfois recours à des écoles existantes, associations et organismes pour la formation de profils variés.

Comment vous incluez les organisations étatiques et les gouvernements dans votre stratégie ?

Francis Journot : C’est un point important que vous soulevez. Il convient effectivement avant tout de clarifier notre rôle et le type de relation que nous entretiendrons avec les Etats africains. L’action coordonnée du cabinet de gestion, du programme et du fonds, constitue une prestation de services. Il serait vain d’y chercher des velléités politiques. Nous proposons clairement d’appliquer un modèle de développement et de prospérité en implantant entreprises, infrastructures et villes nouvelles. Celui-ci sera financé par des investisseurs qui ne manqueront pas de juger de l’efficience de chaque euro dépensé et exigeront de nous, une gestion sans faille des capitaux confiés. Compte tenu de cela, les Etats devront aussi s’engager à collaborer au mieux pour favoriser le bon déroulement des opérations jusqu’à leur terme et signeront un contrat prévoyant des garanties de nature à assoir sa réalisation. Cette clarification dont le caractère rassurant et sérieux facilitera la recherche de capitaux auprès des investisseurs institutionnels ou privés, est indispensable. Les gouvernements adhéreront également à une charte transparente qui exclura par exemple, le versement de commissions pour obtenir des autorisations.

L’UA a par exemple un programme d’industrialisation de l’Afrique à l’horizon 2063

Francis Journot : Monsieur Cissouma, oseriez-vous dire à des habitants pauvres d’une région confrontée à une malnutrition mortelle, qu’il leur faut attendre 40 ou 50 ans tout en sachant que l’agenda échoue ? Sans doute pas car cela relèverait à la fois, du cynisme le plus achevé, du mensonge et de la cruauté. De plus, aucun politique ou industriel sérieux ne peut prétendre avoir une vision sur une durée aussi longue. On peut par ailleurs penser que l’association industriALL qui regroupe 50 millions de travailleurs dans le monde sait de quoi elle parle lorsqu’elle déclare « D’innombrables stratégies d’industrialisation de l’Afrique ont été adoptées depuis l’Agenda 2063 de l’Union africaine, pourtant, le décollage ne se produit pas ». La méthode qui échoue depuis 2013 ne fonctionnera pas davantage demain. A l’instar du plan de Lagos de 1980 de l’OUA, l’agenda 2063 de l’UA est voué à l’échec. Aussi l’UA qui est certainement consciente de cela, s’honorerait en passant le relais, en matière d’industrialisation, à une structure organisée spécifiquement qui bénéficiera du concours des personnels opérationnels les plus compétents chacun dans leurs domaines respectifs et les plus volontaires dont une jeunesse éduquée et diplômée de la diaspora qui veut relever le continent. Dotée d’un programme dont vous soulignez la pertinence de la méthodologie et armée d’atouts indispensables, elle pourra de façon plus certaine, œuvrer à l’émergence d’une industrie subsaharienne importante. Les projets industriels en cours seront les bienvenus et trouveront leur place au sein de notre programme.

Comment ensemble, on peut créer une synergie (ELIT, la diaspora) pour non seulement, vulgariser cette culture de l’industrialisation en Afrique, mais aussi être l’inertie qui apportera cette cinétique de l’industrialisation auprès de nos états ?

Francis Journot : Les populations et les Etats africains ont déjà compris que sans industrialisation, l’Afrique subsaharienne restera dans le dénuement et connaitra un chaos humanitaire au cours des prochaines décennies. Mais les jeux de pouvoirs, les innombrables influences ethniques ou étrangères, la prédation de nouveaux acteurs, l’idéologie et les intérêts des institutions nationales ou internationales, l’immobilisme et la corruption, empêchent la modernisation du continent. C’est pourquoi, notre programme de projets clés en mains qui inclut les financements et dont la rationalité de la méthode serait indiscutable, pourrait réconcilier et rassembler pour enfin réussir l’industrialisation subsaharienne.

Chaque année plus de 5 000 économistes œuvrant dans les institutions internationales (UE, FMI, ONU, OIT, Banque Mondiale, UA, BAD etc.), universitaires enseignant dans des universités réputées (Oxford, Yale, Berkeley, Stanford, Harvard etc.), cadres de grandes entreprises, associés de grands cabinets de conseil, gouvernements de nombreux pays ainsi que gestionnaires de fonds d’investissement, suivent avec attention l’avancée nos travaux économiques et s’en inspirent parfois. On peut donc maintenant considérer que le projet est connu des acteurs économiques importants. Mais comment faire franchir le pas à des investisseurs institutionnels et privés mais aussi faire envisager à de grandes entreprises le plus souvent occidentales, un transfert de productions aujourd’hui chinoises, vers l’Afrique subsaharienne ?

Même si des banques et fonds des pays du Golfe Persique dont les Émirats arabes unis, s’intéressent aussi au programme, la plupart des décideurs financiers et industriels des grands marchés de consommation qui suivent le projet, sont surtout occidentaux. Certes, ceux-ci n’ignorent guère que quelques centaines ou milliers d’africains manipulés qui manifestent contre des pays occidentaux dont la France, ne représentent pas l’opinion publique subsaharienne qui compte plus d’un milliard d’âmes mais veulent néanmoins être rassurés. Aussi avons-nous la tache de leur démontrer une volonté africaine de voir le continent se développer. Il nous faut mettre en exergue le fait qu’une multitude d’entrepreneurs installés en Afrique et de jeunes diplômés de la diaspora sont favorables à la mise en œuvre d’un plan qui ferait affluer des fonds financiers d’investisseurs institutionnels et privés mais attirerait aussi des entreprises occidentales qui partageraient leurs savoir-faire avec de nouvelles entreprises locales, créatrices ensuite de dizaines de millions d’emplois locaux.

Consultant et entrepreneur, Francis Journot est le fondateur du projet États-Unis d’Afrique subsaharienne et du Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ou Africa Atlantic Axis. Il est aussi l’initiateur d'International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale

![]()

"L’industrialisation et le développement de l’Afrique subsaharienne réduiraient démographie et immigration"

Pour éviter un chaos humanitaire, l’Afrique subsaharienne doit s’industrialiser rapidement, argumente Francis Journot, qui dirige le programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ainsi que le projet Africa Atlantic Axis.

L’explosion des flux d’immigration économique inquiète la France et d’autres pays de l’UE. Car l’Afrique subsaharienne concentrera, selon la Banque Mondiale, 90 % de l’extrême pauvreté mondiale en 2030 et sa population passera d’1 milliard d’habitants à 2 en 2050 puis 4 en 2100. Mais des solutions résident en amont et l’industrialisation pourrait éviter un gigantesque chaos humanitaire.

Quand le durable va à l’encontre du développement économique et de l’inclusif

Afin d’appliquer les résolutions de l’Accord de Paris de 2015 sur le climat, l’ONU a défini des Objectifs de Développement Durable (ODD). Les autres institutions, ont aussitôt souscrit au nouveau credo du développement « durable et inclusif ». Mais le durable va à l’encontre de l’inclusif quand les financements sont surtout fléchés vers des projets plus idéologiques et politiques qu’économiques, au détriment de la création d’une vraie industrie manufacturière des biens de consommation, génératrice d’emploi et de progrès pour les populations. Mais que répondront dans quelques années, les institutions internationales et ONG du climat, aux 2 ou 3 milliards d’africains qui les accuseront d'avoir mené une politique partiellement responsable d'un chaos humanitaire jamais vu ou aux européens qui leur reprocheront d’avoir favorisé une immigration massive impossible à absorber et ainsi déstabilisé les économies européennes.

Seules l’agriculture et l’industrie pourront offrir beaucoup d’emplois à la jeunesse africaine

L'UE et les USA ont promis au continent, 150 Mrds d’euro et 55 Mrds de dollars. L'aide publique au developpement (APD) avoisine maintenant 1500 Mrds en 60 ans . Aussi faut-il réorienter des capitaux inefficaces pour générer dès maintenant la création d’industries et agricultures tout en veillant cependant à préserver au mieux l’environnement et les écosystèmes locaux naturels de la faune et flore. La commercialisation des produits en Afrique mais aussi de nouveaux échanges, engendreront un essor économique. Des évolutions technologiques dans les domaines du numérique, des télécommunications ou du durable sont indispensables et feront progresser l’Afrique mais ne sont guère suffisantes.

On peut donc douter d’une politique par trop dogmatique qui ne procurera que peu de travail quand le défi consiste surtout à sortir de l’économie informelle et penser un schéma économique fournissant des emplois à une part importante des 20 millions de subsahariens qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Quelques affirmations lénifiantes qui ne s’appuient guère sur des fondements ou mécanismes économiques, ne font pas une politique économique à part entière susceptible de résoudre les problèmes de l’Afrique subsaharienne. En dépit d’assertions hasardeuses, l’industrie et l’agriculture demeurent les principaux moyens de structuration des économies, de création d’emploi et de lutte contre la faim ou l’extrême pauvreté en Afrique subsaharienne.

Plan concret et réaliste d’industrialisation de l’Afrique subsaharienne

En l’absence de projet d’ensemble, structuré et sécurisant, peu d’entreprises envisagent aujourd’hui d’installer des industries ou de transférer des étapes de leurs chaines de valeur mondiale (CVM) en Afrique subsaharienne. Aussi faudra-il aller convaincre suffisamment de grandes entreprises en France et dans le monde, de déplacer une part de leur production manufacturière chinoise, le plus souvent gourmande en main d’œuvre, afin de constituer de nouveaux écosystèmes, réseaux de fournisseurs et sous-traitants etc. L’échec de l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne n’est pas dû à un manque de capitaux mais à l’inefficience des stratégies.

Le "programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienneen moins de 20 ans " est le premier projet volontaire, clair, pragmatique et structurant. Les entreprises locales bénéficieront ainsi de savoir-faire et de technologies qui accéléreront la modernisation. Encouragés et facilités par le programme Africa Atlantic Axis (AAA), les échanges transcontinentaux vers l’UE et les USA, initieront le début d’une nouvelle ère africaine mais procureront aussi des opportunités à des entreprises françaises, européennes ou américaines qui rallieront ce programme.

La clé de la réussite de l’Afrique subsaharienne

Pour éviter un chaos humanitaire, l’Afrique subsaharienne doit s’industrialiser rapidement. La jeunesse africaine ne croit plus aux promesses illusoires des gouvernements et institutions. Interviewé par la BBC, un jeune Subsaharien déclarait « 90 % de mes amis veulent partir » d'Afrique. Ainsi, l’immigration clandestine a augmenté en un an de 64 % au sein de l’UE.

L’économie et le travail informels constituent une problématique africaine centrale mais la voie concrète que nous préconisons, facilitera la création de beaucoup d’emplois directs, indirects et induits mieux rémunérés. Le projet « International Convention for a Global Minimum Wage » qui prône de meilleurs salaires de production, permettrait d’accélérer le développement de l’Afrique subsaharienne.

L’intérêt suscité par nos articles publiés dans la presse africaine depuis plus de 2 ans, témoigne d’une forte volonté de la jeunesse africaine de s’investir dans la construction d’une économie moderne. La mutation vers une économie moins informelle enrichira les Etats qui pourront ensuite financer eux-mêmes leurs infrastructures. De nombreux africains ambitieux et diplômés qui sont aujourd’hui expatriés mais souhaitent la réussite du continent, se joindront au projet. Une hausse du niveau de vie qui encouragera l'émancipation féminine et l'éducation des enfants, permettra, au fil des années et des générations, un recul de la pauvreté. La forte implication des femmes dans de nouvelles activités puis la prospérité, induiront de nouveaux modes de vie et subséquemment, une forte réduction de la natalité.

Consultant et entrepreneur, Francis Journot est le fondateur du projet États-Unis d’Afrique subsaharienne et du Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ou Africa Atlantic Axis. Il est aussi l’initiateur d'International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale

L’Afrique subsaharienne doit-elle accepter de sacrifier son industrialisation, ses 30 glorieuses et sa jeunesse au nom du climat ?

L’Afrique subsaharienne pourrait, à l’instar de pays développés qui ont profité de 30 glorieuses, connaitre à son tour une longue et forte période de croissance. Mais alors que des conditions sont réunies, une pensée autoritaire du réchauffement climatique pourrait l’en priver.

Quand le dogme climatique empêche l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne

Les ODD (Objectifs de développement durable) ont été définis par l’ONU en 2015. Leur influence sur les politiques d’investissement est déterminante. En effet, les industries, généralement génératrices d’émissions de CO₂, sont le plus souvent écartées au nom du climat. Concrètement, cela bloque l’industrialisation, empêchera la création de dizaines de millions d’emplois et le développement de l’Afrique subsaharienne mais aussi, compte tenu de la démographie, pousse un peu plus vite la région vers un chaos humanitaire sans précédent. Pourtant, si l’on considère que les pays de la région émettent ensemble moins de 2 % du CO₂ mondial, il apparait alors que les injonctions climatiques d’ONG et d’institutions sont peu légitimes. L’Afrique mérite mieux qu’une subordination aux ODD et doit se doter d’un projet réaliste qui tienne compte des besoins de ses populations et de ses spécificités économiques.

Vertu climatique de rigueur pour l’Afrique et centrales à énergies fossiles à volonté pour les autres

Peut-on croire, au moment où la Chine, l’Inde, les USA et l’Europe continuent d’ouvrir des centaines de centrales à charbon et gaz, que l’Afrique va s’industrialiser avec quelques barrages hydrauliques, panneaux solaires et éoliennes estampillées durables mais par ailleurs fortement meurtrières pour l’avifaune africaine. Le continent qui ne dispose pas actuellement d’énergie nucléaire, à l’exception de l’Afrique du Sud, ne pourra s’industrialiser, qu’en utilisant aussi des énergies fossiles, comme les autres régions du monde. Compte tenu de la probabilité d’une crise humanitaire qui pourrait tuer des centaines de millions d’africains si le continent ne se développe pas, il est indispensable de trouver un compromis.

A défaut de développement et d’éradication de la faim, les leurres du durable et du numérique